Die letzten Seiten

Es ist wie mit einem Buch. Es geht dem Ende zu und man vermisst es schon, wünscht sich, dass es weiter geht. Aber ich weiß, dass eine Fortsetzung folgen wird.

Und es gibt etwas, was das Buch nicht zu bieten hat. Etwas das ich vermisse. Der definierbare Teil sind die zuhausegelassenen Lieben. Linus, Mama und Papa, ich freu mich auf Euch. Und auf alle fleißigen Blogleser. Ich habe durch Euch so viel Unterstützung erfahren, die Reise wäre eine andere ohne meinen Blog gewesen. Danke oder webale, wie der Ugander sagen würde. Dann wäre da noch das gute deutsche Vollkornbrot, Waschmaschinen und heiße Duschen.

Die letzten Seiten, dass war meine Woche in Namibia. Ein Land, in dem ich schon angefangen habe, nach Hause zu kommen. Durch das westliche Windhoek, die vielen Deutschen und Dani, die ich schon ein Jahr nicht mehr gesehen hatte. Wir haben uns unglaublich viel zu erzählen und es macht mich froh und erleichtert, dass sich unsere Freundschaft während dieser langen Zeit nicht verfremdet hat. So kann ich derartige Ängsten schon besser in's Gesicht sehen.

Der Flughafen Windhoek ist wie ein Wohnzimmer. Niedlich und freundlich, fast schon gemütlich. Auf den Anzeigetafeln steht genau ein Flug und dass ist meiner. Die Angestellten sind bestens gelaunt: Welten zu den frustrierten und lustlosen Angestellten im Frankfurtlabyrinth. Zu Fuß geht es zum einzigen Flugzeug weit und breit. In 10h fliegen wir eine Distanz zurück, die ich in den letzten 7 Monaten in die andere Richtung gereist bin (davon 3 Monate fest in Kampala). Es fühlt sich an, als habe mir jemand die Augen verbunden und mich dann in Deutschland abgesetzt. Liegt wohl auch daran, dass es draußen Nacht und die simulierte Karte auf dem Computer zu abstrakt ist. Als ich mich in den ICE setzte, bekomme ich nochmal richtig Angst davor, mich wieder in diese so völlig andere Welt einzufügen. Dann habe ich meinen Bruder im Arm und weiß warum ich hier bin. Sein Wachstumsschub ist auf den ersten Blick die größte Veränderung und alleine das zu sehen hat sich schon mehr als gelohnt.

PS:

Die Fotos sind, mit Ausnahme des Artikels “Kollektion #1“, alle mit dem Handy aufgenommen. Meine Kamerafotos werden in einem Magazin über Afrika zu sehen sein, in dem auch viele andere Beiträge zum Thema vorhanden sind. Genaueres über das Magazin wird in den nächsten Monaten hier auf der Website zu finden sein.

Abschiedspolaroid

Afrikanisch Wild West

Tag 1

Domenique und Miet, zwei ältere Belgierinnen, nehmen mich am letzten Kreisel in Windhoek Richtung Wüste mit. So nimmt ein Traum ins Nichts zu fahren, Gestalt an. Namib bedeutet “Nichts“ und ist der Name einer der ältesten Wüsten unseres Planeten; bekannt durch die roten Sanddünen. Doch schon weit vorher zieht die Landschaft einen in ihren Bann. Es ist trocken, dürr und erdfarben um uns herum. Und vor allem weit. Man meint die Stille, die über allem ruht, sehen zu können. 60km nach Windhoek biegen wir von der asphaltierten Hauptstraße auf eine Schotterpiste ab. Wie sich herausgestellt hat, sind wir mit gleichen Ziel unterwegs. Für ca 300km sehen wir außer ein paar Farmen nichts, was an Zivilisation denken lässt. Nur die Zäune, rechts und links der Straße, sind unser ständiger Begleiter. Ansonsten ist da nur eine perfekte wild west Kulisse um uns rum. Freiheitsgefühl pur. Es schließt sich ein Kreis auf meiner Reise, die rasend dem Ende zugeht. Zum zweiten mal trampe ich in eine Wüste, fühle Freiheit und Glück in ihrer konzentriertesten Form und einen inneren Frieden, den ich sonst oft suche. Dafür braucht es nicht viel, wie das namibische Nichts zu zeigen vermag.

Domenique und Miet sind sehr froh, dass sie einen Begleiter mit im Auto haben. Falls das Auto nicht mehr weiterfährt zum Beispiel. Ich sage besser nicht, dass ich von der Technik eines Autos keinen blassen Schimmer habe. Als wir an eine gigantische Pfütze kommen, die fast die komplette Piste einnimmt, drücken sie mir das Steuer in die Hand. Ich lache innerlich, bin schließlich über ein halbes Jahr nicht mehr Auto gefahren und sehe vor mir einen gescheiterten Versuch von zwei Deutschen. Meine Rolle gefällt mir; dieses Gefühl stark zu sein, Hindernisse überwinden zu können und anderen ein sicheres Gefühl zu geben. Nachdem ich unseren VW auf die andere Seite gebracht habe (mein Herzrasen brauche ich wohl kaum erwähnen), helfe ich den anderen, ihr Auto aus der Matschfalle zu befreien. Als es wieder auf festem Boden, aber immer noch auf der falschen Seite steht, geben sie mir die Schlüssel für Nr 2. Zuhause, in einem bekannten Umfeld, wäre ich nie in diese Position gekommen. Hier zählt nur, was ich in genau dem Moment ausstrahle. Sehr befreiend.

Auf unserem Weg zur Tankstelle Solitaire sehen wir 4 verschiedene Antilopenarten, Gnus, Zebras, einen Strauß und Wüstenfüchse. Solitaire würde nahtlos in jeden Western passen. Alte Blechkaroserien, halb eingesunken im Sand, säumen die kleine Tankstelle. Weiter gibt es einen Tante-Emma-Laden und eine Bäckerei mit Streuselapfelkuchen. Die letzten Kilometer vor dem Desert Camp geht die Sonne in all ihren Farbenfacetten unter. Ich werde für die Nacht auf das Sofa im Lodgezimmer von den Belgiern eingeladen.

Tag 2

05:45 Uhr. Wir machen uns startklar. 6 Uhr. Wir stehen vor dem Gate zum Namib Naukluft Park. 06:30 Uhr. Die Tore gehen auf. Wir rasen Richtung Sossusvlei auf einer geteerten Straße. 06:50 Uhr. Die Sonne geht über den Naukluft Bergen auf und lässt mit ihren ersten Strahlen die Sanddünen links und rechts der Straße in einem warmen Rot erstrahlen. Am Ende der Straße befindet sich Sossusvlei. Es handelt sich dabei um eine ausgetrocknete Salzpfanne, die das Ende des Tsauchab Flusses markiert. Der Fluss, der maximal ein paar Tage im Jahr Wasser führt, schafft es nie bis zum Atlantik. Um den Vlei herum erheben sich über 300 m hohe Dünen. Wer beispielsweise Big Daddy besteigt, hat eine atemberaubende Sicht über die umliegende Wüste, die sowohl aus Sand, als auch Gebirgen besteht. Die Farbpalette deckt so ziemlich jeden warmen Farbton ab, von Elfenbein (Kalk), über Gelb, Ocker und Orange bis zu Rot und dunklem Braun. Die Stille ist dass, was mich mit am meisten fasziniert. Man hört oft nur sich selbst. Das Herz, den Atem. Und manchmal den Sand, wenn er sich auf den Weg zu neuen Formen begibt.

Tag 3

Früh breche ich mit Domenique und Miet nach Swakop auf, ein Küstenstädtchen mitten in der Wüste. Dort angekommen, witzeln wir über die deutschen Straßennamen und ich kaufe ordentliches Brot in einer “Bäckerei Konditorei“. Zum Abschied werde ich noch zum Essen eingeladen: damit ich mal was gescheites esse. Alles was ich für die Zwei habe, ist eine feste Umarmung. Von Swakop mache ich mich auf den Weg nach Windhoek, um mit Dani noch mein letztes Wochenende zu verbringen.

Im Zug

Drei Tage lang zieht die zunächst die tansanische und dann die sambische Landschaft an mir vorbei. Entschleunigung ist angesagt, es geht manchmal nur in Schrittgeschwindigkeit voran. Außer aus dem Fenster zu schauen und zu lesen gibt es nicht viel zu tun. 1700 km geht es von Dar-es-salam nach Kapiri Mposhi. Ich bin sehr zufrieden, in meinem 1. Klasse Schlafabteil für 30€.

Sansibar. Insel der Träume.

Eine Insel voller entspannter Menschen, Palmen, weißem Sand, Meeresrauschen und Wind, türkisblauem Wasser. Eine Insel in die ich mich verliebt habe.

Mambo? Boa, Boa.

Wie geht's? Gut, gut.

Während ich mit dem Fahrrad über die Insel fahre kommt mambo aus allen Richtungen. Es macht gute Laune, das Wort, so exotisch wie es daher kommt, so wie man es sich gegenseitig zuruft. Ich hab ein Lied im Kopf: mambo nr 5. Ein Lied das hierher passt.

Sansibar ist sehr dankbar für Fahrradfahrer. Kaum Höhenmeter, Alleen und jede Menge Palmen die Schatten spenden. Ein überschaubares Straßenaufkommen, aber für hiesige Verhältnisse in gutem Zustand. Der Vehrkehr hält sich in Genzen. Es windet viel - meistens ist eine frische Brise unterwegs.

Eine Kokosnuss steht nicht nur sinnbildlich für exotische Sehnsüchte, sie ist ein Tausendsassa. Wer sie trinken will, bekommt sie frisch auf dem Markt. Sie ist dann noch in einer grünen Schale, und hat die Form eines Rugbyballs. Mit einer Machete bekommt man sie aufgeschnitten, die Flüssigkeit schmeckt anders wie dass, was wir gewohnt sind. Manchmal salzig, es kommt auf die Nuss an. Hat man ausgetrunken, wird die Nuss geköpft und man kann mit einem Stück Schale das noch sehr weiche Fruchtfleisch auskratzen.

Wer Kokos lieber im Curry oder als Dip hat, kein Problem. Alle Varianten sind sehr zu empfehlen.

Wer weiß wie Zimt oder die Sternfrucht wachsen? Ich wusste es nicht, hab nie einen Gedanken daran verschwendet. Und ich schäme mich, denn es ist im Grunde genommen nicht anders wie mit Stadtkindern, die eingeschweißte Hühnerbeine malen, wenn sie ein Huhn malen sollen. In Uganda hab ich gelernt das die Ananas nicht an einem Busch hängt, sondern wie eine Karotte im Untergrund heranreift. Auf Sansibar schließe ich mich 3 Israelis an, die eine Gewürztfarm besichtigen wollen. Zimt, Nelken, Lemongrass, Vanille, Sternfrucht, und viele andere Gewürze: Ich weiß jetzt wie sie wachsen und fühle mich wie aufgeklärt von einer großen Unwissenheit. Zimt ist übrigens die Rinde eines Baumes. Als wir die Lippenstift-Frucht gezeigt bekommen, landen wir beim Thema Schwulensituation auf Sansibar. Der Guide meint, die müssen sich nicht mehr verstecken. Auf die Frage wie auf Händchen halten reagiert wird: Knast. Da ist verstecken vielleicht doch besser. Immerhin: Händchenhalten ist unter männlichen Freunden gängig. Die Homos können so in der Masse der Heteros untergehen. Ob das Spaß macht ist eine andere Frage. Ob man sich das traut auch.

Meine Tage sind vom Radeln bestimmt. Von Essen, Schlafen und Baden. An dem letzten Tag meiner Tour über die Insel knack ich die 100km Grenze.

Ich habe mich entschieden. Ich kürze ab und diese Entscheidung erweist sich als Erleichterung. Erstmal hab ich mich wie ein Loser gefühlt. Ich will nach Hause, einfach weil ich es vermisse. Nicht weil ich krank bin oder eine traumatische Erfahrung gemacht habe, nicht weil ich kein Geld mehr habe. Das war hart für mein Ego. Aber das ist überwunden und ich bin wieder im Reinen mit mir. Ich fliege in 2, 3 Wochen, ihr habt mich also bald wieder.

?

Die Luft ist salzig. Vor mir brandet der Pazifik an den Landungssteg. Während ich auf meine Fähre warte, denke ich an die Fährüberfahrt von Spanien nach Marokko. An die Aufregung. Das Hinter-sich-lassen.

Der Inseleffekt. Ich fahr vom Festland weg und bekomme die Möglichkeit mit Distanz auf die letzten 6 Monate zurückzuschauen. Dafür bin ich Sansibar sehr dankbar, denn es gilt herauszufinden, ob ich dem momentanen Wunsch nach Hause zu fliegen folgen soll oder wie geplant noch 2 Monate den afrikanischen Kontinent bis zum Kap erkunden werde. Warum ich darüber nachdenke? Ich bin einsam. In Ostafrika ist Regenzeit und die meidet außer mir scheinbar jeder. Es ist schwierig Hostels und Gleichgesinnte zu finden. Und ich vermisse viel.

Überhaupt erinnert einiges an Marokko. In Mombasa, Dar es Salam und Sansibar sind die Meisten Muslime. Moscheen, arabische Gesänge und Kopftuch der Alltag. Allerdings vermischt mit der ostafrikanischen Kultur. Mit interessantem Ergebnis.

Uganda. Meine Gebrauchsanweisung. Kapitel 3

Es regnet. Grund für einen Ausnahmezustand. 2 Beispiele.

Beispiel 1.

Ich werde klitschnass auf dem Weg zu UBC (Ugandan Broadcasting Corporation) und mein Bodafahrer verlangt Regenaufschlag. Immerhin pünktlich. Meine Interviewerin ist noch nicht da und ich finde heraus, dass sie vermutlich nicht mehr kommt. Ich erkundige mich nach dem Grund, Antwort: Don't you see, it's raining outside?! Es scheint eine voll akzeptierte Ausrede in Uganda zu sein, selbst beim Fernsehen. Ich soll morgen wiederkommen. Um mich zu trösten, steuere ich das nächste Café für ein zweites Frühstück an. Was ich bestellen möchte ist nicht vorhanden: We are sorry, it's raining. Das hätte ich mir denken sollen. Der ganze Tag ging so weiter und hat mich gelehrt, bei Regen Erwartungen auf 0 runter zu schrauben.

Beispiel 2.

Auf dem Rückweg vom Stadtteil Ggaba am Viktoriasee ziehen schwarze Wolcken auf. Als es dann zu regnen anfängt, herrscht eine Stimmung, wie bevor einer herannahenden Schlacht. Die ersten Tropfen gleichen in etwa den ersten Schüssen. In Sekundenschnelle ist der komplette Markt längs der Straße verschwunden. Plastiktüten und Abfälle gleiten in den Straßengraben. Es rennt noch eine Frau mit zwei Kindern unterm Arm vorbei, eine andere hält sich eine schwarze Mülltüte über ihre komplizierte Frisur, dann ist endgültig Ruhe - nur der Regen ist zu hören. Weltuntergang? Nein, eine alltägliche Reaktion.

Wenn etwas dieses Land lahmlegen kann, dann ist es die Korruption und der Regen. Vielleicht sind Ugandas Bewohner einfach Wasserscheu, schwimmen können jedenfalls viele nicht. Fairerweise muss man jedoch sagen, dass es in hier in 5min gefühlt soviel regnen kann, wie in Deutschland an einem Tag.

Kollektion #1

Diese Fotos sind nur ein kleiner Vorgeschmack. Es ist verdammt schwer die Bilder von der Kamera hochzuladen. Außer Jeanshemden gibt es T-shirts und Hosen, auch für Frauen ist was dabei. Und es ist mehr in Auftrag, die komplette Kollektion wird dann im Sommer veröffentlicht.

Die Vorgeschichte ist im Blogartikel Fighting Spirit zu finden.

Abschied und neue Ufer

Abschied und neue Ufer

Am Donnerstag verabschiede ich mich endgültig vom Zirkus, mit einem letzten gemeinsamen Training. Am gleichen Tag wird Museveni als Präsident vereidigt. Die Stadt ist lahmgelegt, fast nichts von dem was ich organisieren muss bekomme ich erledigt. Ich verlasse Kampala trotzdem am Freitag morgen, ich habe das dringende Bedürfnis, diese Stadt und die damit verbundene Verantwortung erstmal hinter mir zu lassen.

Und genau das ist Hürde Nummer 1. Kampala macht es mir nicht einfach zu gehen. Schon mit Motorradtaxi oder Minibus; der Verkehr ist jeden Tag auf's neue abenteuerlich. Kaum lande ich mit meinem Fahrrad im Chaos auf der Jinja road, denke: irgendwie lebensmüde. Die Alternative wäre gewesen, mich samt Fahrrad von einem Matattu aus der Stadt herausbringen zu lassen. Aber das ging über meine Würde und so sehe ich zu wie ein Lachs alle Stromschnellen und Grizzlys zu meistern. Nach Mukono stelle ich fest, dass eine der Satteltaschen wohl die ganze Zeit am Rad geschliffen ist und sich ein Loch auftut. Im nächsten Dorf an der Straße lasse ich mir in einer Werkstatt eine Konstruktion basteln, die die Satteltaschen und das Rad auf Abstand halten. Aus Stöcken und zerschittenem Fahrradschlauch. Nach rice, poscho and beans geht es weiter und ab in die nächste Bredoullie. Mein Hinterrad verliert Luft. Ich drehe das Rad am Starßenrand um, auf der Suche nach einem Loch. Nicht eine Minute vergeht und ich bin von einer Schah Kinder umringt. Einer der älteren Jungs bringt mich zur nächsten Werkstatt, dort findet der Arbeiter ein Loch im Schlauch. Er klebt es zu, mein Rad wird wieder aufgepumpt. Auch eine Art von Entwicklungshilfe, sich alle Stunde etwas richten zu lassen und hilfsbereiten Kids ein Trinkgeld in die Hand zu drücken. Die meiste Zeit gibt es so was wie eine notdürftige Standspur neben der Hauptstraße; an mir rasen LKWs und Matattus vorbei. Aufgewirbelter Dreck setzt sich auf meiner Haut, meinen Klamotten und meinem Gepäck fest. Vermischt sich mit Schweiß und Sonnencreme. Ich möchte auf einem Campingplatz im Mabira forest übernachten. Nach mehreren Versuchen erreiche ich Hussein, der auf mich in der Zuckerhauptstadt Lugazi wartet um mir den Weg zum Camp zur erklären. Dieser geht noch für 10 Km durch Zuckerrohrplantagen, auf Feldwegen fast ohne Verkehr - was ein Segen. Als ich ankomme, hab ich das Gefühl das ganze Reportoir an möglichen Fahrraderfahrungen schon durchgemacht zu haben. Loch im Schlauch, Riss in der Satteltasche, Sonnenbrand (trotz zweimal einschmieren), angefahren in Kampala, Muskelkater meldet sich an. Ich ekel mich vor mir selbst, so intensiv schmutzig wie ich bin. Duschen sieht so aus: Um mich rum Betonwände, neben mir eine Wanne Wasser und über mir Urwaldriesen und letzte Strahlen der Abendsonne. Ich schlafe früh.

Tag 2. Mein Ziel ist heute Jinja zu erreichen, ein winziges Städchen am Nil. Mein erster Streckenabschnitt geht durch den Wald, entlang der Stromtrasse auf einem Feldweg. Während ich mich auf der Hauptstraße sehr abgedrängt gefühlt habe, bekomme ich hier mehr als genug Aufmerksamkeit. Wenn ich an einem Dorf vorbeikomme, rennen mir die Kinder hinterher. Und ich genieße die traumhaft schöne Umgebung, auch wenn ich manchmal schieben muss, so steil ist die Erdpiste. Früher oder später lande ich wieder auf der Jinja road. Ich habe bisschen Panik vor den LKWs, die hier auf dem Weg nach Kenia an mir vorbeirasen. An einen Meter Abstand zu mir hält sich fast niemand und ich denke manchmal unwillkürlich an die Schrammen die mir ein Schwertransporter in Kampala verpasst hat. Es reiht sich ein Hügel an den anderen und ich bin unglaublich froh als ich endlich den Nil und Jinja sehe.

In Jinja haben die Häuser ihren ganz eigenen Kolonialcharme.

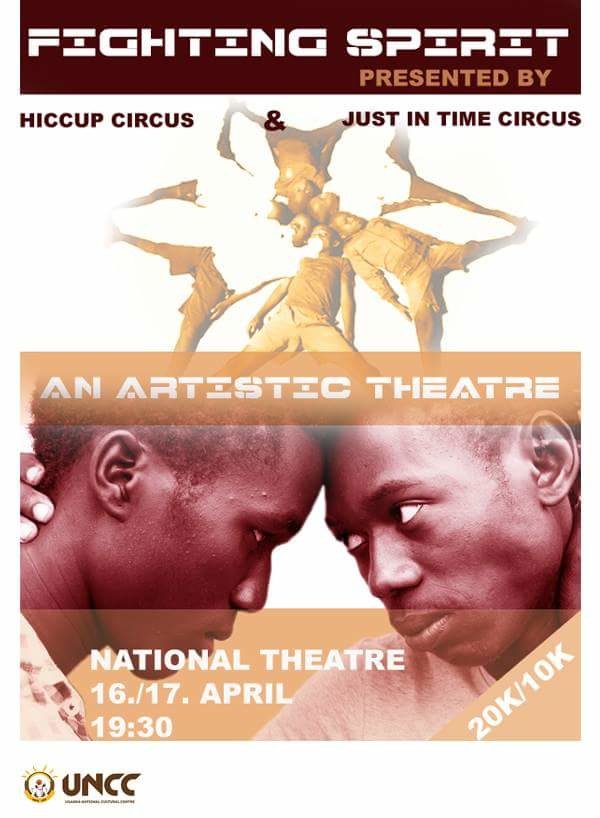

Fighting Spirit

Die letzten Tage in Kampala vergehen langsam und doch so schnell. Es gibt vieles was abgeschlossen werden will. Meine Kids löchern mich mit Fragen, wie: wann kommst du wieder? Vielleicht in zwei Jahren, ehrlich gesagt eine Frage ohne Antwort... Gleichzeitig zähle ich die verbleibenden Tage. Ich möchte raus aus der Wohnung, meiner verqueren Mitbewohnerin lebewohl sagen und wieder frei sein. Ich fühle mich manchmal wie ein Vater, der unplanmäßig ein Baby bekommen hat und sich vor der Verantwortung drückt. Dass wird auch nicht besser wenn mir täglich Leute sagen: du kannst nicht gehen, die brauchen dich. Nur ich weiß, ich muss gehen und wieder mein Gleichgewicht finden.

Nicht zu vergessen: fighting spirit. Der Name unserer Show ist auf dem Weg der Name eines ugandisch/deutschen Modelables zu werden. Papas Inspiration: Kannst du nicht irgendwas von Uganda exportieren, das deine Studienzeit mitfinanzieren kann?

Klar kann ich; naja mal schauen. Jedenfalls ist die erste Kollektion in Produktion. Ich entwerfe, kaufe Stoff und secondhand Klamotten, suche eine Schneiderin die mein Projekt umsetzten kann, einen Partner vor Ort. Als ich die ersten fünf Kleidungsstücke in der Hand halte, bin ich stolz und glücklich. Ich ziehe sie erst mal selbst an. Meine Erscheinung (nicht zu vergessen die Haare) zieht viel Aufmerksamkeit auf sich. Ugander kommentieren frei und offensichtlich auf der Straße über Fremde. Das scheint nicht unter Respektlosigkeiten zu zählen. Es gibt Leute die mich fragen: what happend to you? Die die Augenbrauen hochziehen. Und Leute die mich anhalten um mir zu sagen: I like your style (eine neue Erfahrung). Diese ganze Geschichte ist voll mein Element, und Modefotografie ein willkommener Nebeneffekt. Zwei traumhafte Models posen im Slum mit der Kollektion #1. Wer das Ergebnis sehen will: noch diesen Sommer.

Sonst so? Ich musste ein Fahrrad besorgen, für meine nächste Reiseetappe. Satteltaschen. Turnschuhe in 47. Nicht ganz einfach.

Fort Portal hat mich willkommen geheißen. Erstmal muss ich runterkommen, dann gilt es Kraft für's Radeln aufzubauen.

Ein Traum der wahr wurde

Die Show ist geschafft, ich bin geschafft.

Denke ich über die letzten Wochen nach, es kommt mir weit, weit weg vor. Gerade die letzten Tage und die Show selbst fühlen sich unreal an. Hat da wer zu viel geträumt? Das Hirngespinst was es am Anfang war, ist es wieder geworden. Ich bin froh, dass es einen Film von der Aufführung gibt. Er zeigt mir, dass ich mehr kann, als nur träumen. Und er wird es anderen zeigen.

Samstag Mittag. Ich sitze im Warteraum von UBC. Durch eine Glasscheibe sehe ich ins Studio, in der gerade die Lunch-News laufen. Nachdem Wetter und Politik abgehandelt sind, geht die Türe auf. 20 Minuten später verlasse ich das Studio wieder. Um ein Interview reicher.

Noch voller Adrenalin gehe ich zum National Theater. Licht einstellen. Ein paar Szenen anproben. Aufwärmen. Kostümcheck. Dann ist es auch schon sieben, ich hab immer noch nichts gegessen. Dafür ist auch keine Zeit. Von allen Seiten werde ich mit Fragen gelöchert, soll Entscheidungen treffen und alles mögliche organisieren. Um halb acht geht es dann einfach los. Ich sitze im Technikraum: bitte rotes Licht; das nächste Lied,...

Am Sonntag dann, kann ich die Show richtig genießen. Ich sitze dieses mal unten, zwischen meinen Gästen und bekomme manchmal feuchte Augen. Die Stimmung ist bombe und meine Kids ziehen eine richtig gute Show ab. Mitten während der Show möchten Daily Monitor und NTV mich interviewen. Die Deutsche Welle kam schon vor der Show vorbei.

Danach. Ich bin voll euphorisiert und irgendwie auch sehr erleichtert. Clara, eine deutsche ehemalige Freiwillige, geht mit mir feiern. Geschafft! Am nächsten Morgen machen wir uns früh nach Jinja auf den Weg. Diese kleine Stadt am Nil tickt langsamer wie die große Schwester Kampala. Wir haben ein Safarizelt mit Blick auf den Nil, große Bäume um uns rum und zwei bequeme Campingstühle. Mein ganzer Körper fährt runter. Wir machen eine Bootstour bei Sonnenuntergang mit Picknick, versuchen uns im Kajakfahren (ich habe kaum in mein Boot gepasst, mein eines Bein ist immer eingeschlafen), machen Yoga, essen verdammt gute Rolex.

Jetzt. Die Show ist fertig. Clara wieder in Deutschland. Und ich in einem Loch. Erkältet, am Ende. Ich weiß nicht so richtig wohin mit mir. In einer Woche ist meine Zeit in Kampala zu Ende. Dann geht es auf zu neuen Ufern und hoffentlich raus aus meinem Loch.

Fotos habe ich von den Aufführungen keine gemacht. Für alle die den Trailer noch nicht gesehen haben:

https://youtu.be/zaqxCZcOiag

Wenn ich wieder zurück bin, gibt es noch einen Film!

Uganda. Meine Gebrauchsanweisung. Kapitel 2

Kirchen und Religion. Irgendwie unscheinbar, und auch bei weitem nicht von allen praktiziert. Ausnahme: Weihnachten und Ostern, da gehen dann doch die meisten. Das ist Deutschland, nicht so Uganda. Das Christentum ist hier für die Jugendlichen fast schon eine Hipsterbewegung. Wer nicht dabei ist, ist uncool oder zumindest Spielverderber. Diese Bewegung ist so dominant, dass sich die muslimische Minderheit sehr zurückhaltend ausnimmt. Auf Facebook schreibt einer meiner ugandischen Freunde, dass er Jesus nie missen möchte:

Jesus take the wheel, take it from my hands coz I can't do this on my own. Am letting go so give me one more chance and save me from the road I'm on.#Jesustakethewill.

Es gibt unglaublich viele Kirchen. Zum Beispiel die Redeemed Christian Church Namuwongo, zu der mein Freund gehört. Oder die Good Biblelife Church neben unserem Trainingsplatz vom Zirkus.

Die Kirche gehört zu den beliebtesten Freizeitbeschäftigungen. Freunde treffen, Kirche putzen, Theaterstücke einüben,... Wenn ich meine Kids aus dem Zirkus frage: Wo warst du gestern während dem Training? 50% Wahrscheinlichkeit, dass es die Kirche war. Meine Mitbewohnerin hat mich gestern zur einer church production geschleppt. Gruselig. Es wurden Alltagsszenen vorgespielt und dann gezeigt wer in den Himmel und wer in die Hölle kommt. Da war ein Mädchen das nach unehelichem Sex AIDS hatte: gestorben und ab in die Hölle unter dem Beifall der Zuschauer.

Eine Seite weiß ich sehr zu schätzen. Die Chöre. Sonntags morgens in einem Hostel aufwachen, der Regen prasselt auf das Dach und durch die offene Türe kommen Gospelsequenzen in den Schlafraum; gemütlicher kann man nicht aufwachen.

Anderes Thema. Busfahrten sind in diesem Land eine ganz neue Erfahrung. Beim ersten mal noch zu ertragen. Beim zweiten mal grenzwertig. Wer von Kampala in die nächste “Stadt“ fährt (Kampala ist für deutsche Verhältnisse der einzige Ort, der den Titel Stadt verdient), wartet erst mal geraume Zeit am entsprechenden Buspark. Nicht darauf, dass der Bus kommt, sondern darauf das er sich füllt. Ugandische Busse fahren nicht los, bevor nicht jeder Platz mindestens einmal belegt ist. Effizient für die Busgesellschaft; schon mal was von Kundenkomfort gehört? Für Marokkoreisende soweit nichts Neues. Während man auf die Abfahrt wartet, werden einem Powerbanks, Klopapier, Limo und Glucoseriegel angeboten. Mit dem Start des Motors wird es spannend. Der Bildschirm vorne im Bus, und gegebenenfalls der in der Mitte kommen zum Einsatz. Da sagt noch einer, man würde sich nicht um seine Kunden kümmern. Es laufen ugandische Folklore-Pop Musikvideos. Der Ton scheint für Schwerhörige eingestellt zu sein. In den Videos geht es richtig zur Sache. Da werden Leute erschossen und vergewaltigt; im Bus sitzen Kinder. Jeder Clip ist irgendwie gleich wie der vorige. Ich misse Kreativität. Beim ersten mal sage ich mir: eine authentische Afrikaerfahrung, beim zweiten mal merke ich nur wie ich nach 6 Stunden Dauerbeschallung einen dicken Kopf bekomme. Vielleicht auch, weil die gleiche CD gelaufen ist, bei einer anderen Busgesellschaft, einer anderen Stadt.

Wieder witzig wird es beim Weggehen. Meist laufen auch dort die ugandischen Mainstreamlieder. Nichts ist tabu, fast nichts. Wenn Ugander Tanzen sprüht das nur so vor Energie und Selbstbewusstsein. Kontaktfreudig und manchmal scheinbar wie Warmmachen für den nächsten Geschlechtsverkehr, dass ist Tanzen hier. So was wie einen Körperklaus findet man hier nur schwer. Wenn Jungen wie Mädchen Tanzen, kein Problem, der hat seinen Spaß. Motto: Abspacken.

Tanzen tun schon die 4jährigen. Imitiert wird das, was die Großen machen. Vorbilder gibt es viele, alleine schon die unglaublich vielen Tanzgruppen. In meinem Zirkus gibt es alleine schon zwei, aufgetreten wird bei jeglichen Events. Motto: Tanzen bis der Arzt kommt.

Eine gute Erinnerung

Ein Fotogruß aus den Niederlanden. Von einer Einwegkamera. Vom entwickelten Foto abfotografiert und mit Facebook verschickt. Eine schöne Erinnerung an meine Zeit in Marokko, die mir schon so weit weg vorkommt.

Uganda. Meine Gebrauchsanweisung. Kapitel 1

Uganda: ein Land der schlechten Schaumstoffmatratzen, in denen man nach jeder Nacht einen größeren Krater in der Mitte hinterlässt.

Es kommt hier schnell mal vor, dass man nicht schlafen kann. Das liegt nicht nur an den Matratzen, sondern auch daran, dass es hier Nachts warm ist. Zum Ausgehen ist das willkommen, man kann auch in der Nacht in Hemd rumlaufen und zur jeder Tageszeit draußen sitzen.Die Temperatur ist allerdings alles andere als einheitlich. Während Kampala zur Trockenzeit so richtig aufheizt, kann es in höhergelegenen Ecken auch mal kalt genug für eine Jacke werden. Ganz Uganda liegt erhöht, große Teile des Landes liegen über 2000 Meter. Uganda ist so bisschen das, was die Schweiz für Europa ist: Grün, hügelig, es gibt Kühe, Bergseen und Viertausender. Nur der gute Käse fehlt.

Damit wären wir beim Thema Essen. Unglücklicherweise ist die ugandische Küche eine Zweck und keine -Genußküche. Gegessen werden Kalorien mit Kalorien. Rice and Beans. Matokke ist wie Kartoffelbrei, nur nicht so gut; hergestellt aus Kochbananen. Fett ist weitverbreitet. Chapatis zum Beispiel, sind meist fetttriefende Fladen. Diese zerschnitten mit den obligatorischen Beans ergeben Kikomando, das arme Leute Essen. Das kommt nach einem anstrengenden Zirkustraining schon mal ganz gut an. Nicht zu vergessen das es zahlreiche Snacks gibt, wie gegrillte Bananen, Rollex (ein Rührei in einen Chapati eingerollt) und Mandasi, so in der Art ugandische Doughnuts. Wer genug von Kalorien und Fett hat, dem bleiben noch die Früchte. Mangos, Avocados, Ananas, Bananen, Wassermelonen und Passionsfrüchte. Ich esse fast jeden Tag eine Mango und eine Avocado. So gute Avocados, wie ich sie hier bekomme, sind bei uns eine Seltenheit. Es gibt grasgrüne, braune und schwarze, birnen und -rugbyförmige, süßliche und bittere: Ja ich gebe zu ich bin Avocadofan.

Preise werden generell verhandelt, nur auf den Märkten stehen sie meistens fest. Was natürlich niemanden an einem Muzunguaufschlag hindert... Man wird hier meistens gefragt für wie viel man kaufen möchte. Mit dem wie viel ist der Preis gemeint, die Ware liegt oft schon in so genannten Bundles. Pyramidenförmige Häufen. Zum Beispiel 5 mittelgroße Tomaten für 1000USH (25 Cent). Egal ob auf dem Markt, in einer Boutique oder beim Bodafahren, es ist immer gut den Preis zu wissen/schätzen zu können. Preisschilder sind verpönt, man ist sein eigenes Glückes Schmied. Das ist nicht immer einfach; wenn man beim Bodafahren die Strecke nicht kennt, ist man in einer schlechten Verhandlungsposition. Der Preis wird immer vorher verhandelt.

Namuwongo Slum und ähnliche Späße

Am Samstag habe ich ein Mattatu gemietet und auf ging es mit meinen Kids zum viva con aqua festival. Unsere Werbekampagne hat begonnen!

Kein Geld. Und ich möchte nicht, dass es zur Regel wird; Fred bezahlt das Mattatu. Die Lösung lautet laufen:1h. Quer durch Namuwongoslum, und ins Zentrum zum Nationaltheater, für unser erstes Training auf der Bühne.

Drunter & Drüber

Drunter und drüber ist das Thema des diesjährigen Jugendkunstpreises BaWü. Dieses Bild, ein Kampala-Stadtportrait, tritt bald die Reise nach Deutschland an und hofft im Herbst in der Karlskaserne in Ludwigsburg zu hängen.

Ich habe es so vermisst Kunst zu machen, mein Atelier fehlt mir. Jjukko und Medhi, zwei ugandische Künstler, haben mich dieses Bild in ihrem Atelier machen lassen.

Ich bin sehr froh diese beiden hilfsbereiten Ugander getroffen zu haben. Bei der Wohnungssuche haben sie mir geholfen und bei allem was ich mache fiebern sie mit.

Schlaflose Nächte oder die Unverhoffte Hilfe aus Deutschland

Dienstag. Ich stürze mich in die angekündigte Sponsorenschnitzeljagd. Fünf Stunden am Stück sehen wie folgt aus:

Bodafahren unter sengender Sonne, Deo anwenden und Haare in Ordnung bringen, Rezeption, Registrierung, Warten, Büro, Vorsprechen, Brief übergeben. Dann geht der ganze Spaß wieder von vorne los. Ich kenne Kampala inzwischen um ein vielfaches besser, wie jede deutsche Großstadt.

Unter anderem habe ich Coca-Cola Uganda besucht. Von den meisten Unternehmen warte ich noch auf Feedback, von der Deutschen Botschaft habe ich heute morgen eine Rückmeldung bekommen. Freudenschrei. Ich war erst gestern in diesem gut organisierten und freundlichen Stück Deutschland, mitten in Kampala. Mit gutem Kaffee und einer Portion verwirrten Heimwehs unterhalte ich mich mit zwei hilfsbereiten und freundlichen Frauen, die sich für mein Anliegen eine Stunde Zeit nehmen. 24 Stunden später (da soll noch einer sagen das deutsche organisatorische Talent wäre nur ein überstrapaziertes Klischee):

Die Deutsche Botschaft unterstützt unsere Show mit 600.000 USH (160 €). Das deckt Werbekosten, Kostüm und Transport. Zusätzlich haben sie sich als Werbepartner angeboten. Offiziell wird die Spende nächsten Mittwoch in der Botschaft überreicht.

Jetzt gilt es noch Unterstützer für die Saalmiete zu finden.

Die letzten Wochen sind wie ein Rausch. So etwas wie Privatsphäre gibt es kaum noch. Die Show ist das erste an was ich denke; wenn ich aufwache und bevor ich einschlafe. Unter dieser ständigen Anspannung kann ich manchmal gar nicht schlafen. Ich fühle mich wie ein frisch gewaschenes Handtuch, dessen Energie die Feuchtigkeit ist. Morgens werde ich auf eine Leine unter der afrikanischen Sonne gehangen. Das Wasser verdampft. Nachts regnet es; mit regenerativer Wirkung. Manchmal bleibt der Regen aus. Der nächste Tag muss dann trocken überstanden werden.

Dass ich die zwei deutschen Botschafter so gut überzeugen konnte, hilft mir auch wieder selbst zu sehen, dass dieses Projekt den Einsatz wert ist. Ich bereue es nicht, damit angefangen zu haben. Nur manchmal sehne ich mich danach, dass die Vorbereitungsphase vorbei ist und ich sagen kann:

Vorhang auf!

Kleines Fotoupdate der letzten Woche:

Auf dem Weg ins Nationaltheater

Ich habe herausgefunden, dass ich verrückt bin. Oder die Sachen, die ich mache. Das ist ja eigentlich nichts Neues, aber es wird mir gerade so richtig bewusst. Ich hätte mich mit ein bisschen Training zufrieden geben können. Mein Problem sind meine Ideen, die mich einmal infizieren und dann nicht mehr loslassen. Nennen wir's einfach mal Stärke. In diesem Fall habe ich eine ugandische Balettshow im National Theater gesehen und gedacht: da müssen wir auch hin. Ideen haben es so an sich, dass sie im Kopf leichtfüssig entstehen, ihre Umsetzung aber ganz andere Energien erfordern. Besonders auf diesem Kontinent, in dem viele gute Ideen auf ihre Umsetzung warten. Ich bin die letzte Woche wie ein Workaholic jeden Tag vor unserem Training zum Theater gerannt und wurde ein ums andere mal von den zuständigen Managern und Direktoren versetzt. Gestern bin ich einen entschiedenen Schritt weitergekommen. Die Saalmiete beträgt pro Abend 1770000 Ugandische Schilling. Das sind grob 500€, Geld, dass der Zirkus offensichtlich nicht hat. Das Treffen gestern hat sich über eine Stunde hingezogen und ging hauptsächlich darum, die Herrschaften zu überzeugen, dass wir es wert sind unterstützt zu werden. Ich habe in dramatischer Erzählmanier von unserer Situation berichtet und letztendlich die Hälfte des ursprünglichen Preises herausgeschlagen. Der Vertrag ist unterzeichnet und ich habe den Vorschuss bezahlt. Jetzt geht es auf Sponsorenschnitzeljagd.

Ich sehe in der Show die einzige Chance den Zirkus am Leben zu erhalten, ihn einem neuen Publikum vertraut zu machen (sie sind bis jetzt nur vor Kindern aufgetreten) und die finanzielle Situation vielleicht ein bisschen aufzubessern.

Ich wohne jetzt schon eine Woche in meinem neongrünen Zimmer. Das Beste an der Wohnung ist der Balkon mit Seeblick, der immer ein frisches Lüftchen parat hat. Dann ist da noch eine Küche, mit Backofen und Entsafter. Ich bin in der ugandischen Mittelschicht angekommen. Anstrengend an der Mittelschicht ist der Fernseher, der, wenn Flavia Zuhause ist, oft auf afrikanischer Lautstärke läuft. Sind die eigentlich gar nicht lärmempfindlich?

Der Balkonblick..

Wieder da mit neuer Hoffnung

Ich komme gerade von einer Wohnungsbesichtigung mit Zusage zurück. Dort werde ich die nächsten zwei Monate wohnen, in einem Haus auf einem der vielen Hügel der Stadt, mit Blick auf Lake Victoria. Zusammen mit einer Uganderin. Das bereitet mir Gedanken, aber weil es mir sonst so gut gefällt, gebe ich dem ganzem Unterfangen eine Chance. Es kann nur besser werden wie in meinem Loch, das ich zur Zeit behause.

Bleibt nur zu hoffen, dass die ugandische Unzuverlässigkeit zu Hause bleibt. Noch bin ich nicht umgezogen...

Als es am Donnerstag die ersten Ausschreitungen durch die Wahl gab, habe ich beschlossen aus der Stadt zu fliehen. Aus dem Bus habe ich dann mit eigenen Augen Unruhen auf der Straße gesehen. Wenige Stunden später wurde Tränengas eingesetzt. Da war ich schon auf dem Weg nach Fort Portal, meiner ersten Station auf meiner Reise im Januar. Mit Sicherheit einer der ruhigsten und friedlichsten Orte in Uganda. Ich konnte wieder bei meinen Deutschen wohnen. Wir waren wandern, haben Pizza gebacken und ich habe mich wie im Urlaub gefühlt. Gleichzeitig musste ich viel an Kampala denken. Mir hat es gegraut davor zurück zu fahren, aber genau das habe ich gemacht, in einem dieser bonzenhaften Entwicklungshilfejeeps. Der Zirkus hat nach mir gerufen. Die Show für das National Theater, die ich mit der Zirkustruppe machen möchte, ist beschlossene Sache. Sie wartet nur noch darauf umgesetzt zu werden.

Die Wahl

Heute ist die Wahl. Ich bin zuhause und weiß nicht so richtig wie ich mit der Situation umgehen soll. Ich traue mich nicht raus aus meiner schäbigen Wohnung.

Von Schießerein und Demonstrationen keine Spur. Das bekomme ich nur mit, wenn ich ins Internet gehe. Was ich sehe ist ein Karneval. Menschen die einen Präsidenten schon vor der Wahl als erneuten Sieger feiern, der in seinem Amt bereits 30 Jahre tätig ist. Musevenis Farbe ist gelb und das sind auch die letzten Wochen. Man scheut sich hier nicht Farbe zu bekennen. Solange man nicht der Opposition angehört. Von der ist nicht viel zu sehen und wenn, dann viel unauffälliger. Der Karneval dafür ist allgegenwärtig. Gelbe Tröten, wie bei einem Fussballspiel, sind im Einsatz. Umzüge auf Boda Bodas. Konzerte in gelb. Umgebaute LKWs in gelb mit Fantruppe. Musevenis bubenhaftes Grinsen auf allen Bildschirmen.

Ich wünsche diesem Land eines, dass es nicht im Chaos untergeht.

Update:

Jetzt, ein paar Stunden später bekomme ich dann doch ein bisschen Angst. Facebook funktioniert nicht mehr, wahrscheinlich damit sich Oppositionelle und Demonstranten nicht vernetzen können. Und ich habe soeben eine E-mail von der Botschaft erhalten, dass es im bisher relativ ruhigen Wahlkampf Ausschreitungen an der Ggaba-Bunga Road gab, das sind 5 min von meiner Wohnung...

Das könnte noch was werden!

Ich habe in der letzten Zeit oft an meinen Blog gedacht. Nur nach dem letzten Eintrag wollte ich einen optimistischen hinterher setzten. Oder wenigstens einen, der weiß wo es lang geht. In Afrika geht alles langsam, zumindest in dem Afrika wo ich bin. Darum habe ich meinen Blog immer wieder aufgeschoben, ich wusste einfach nicht was ich sagen soll.

Die ersten eineinhalb Wochen bei Giacomo ging es mir gar nicht gut. Ich war verloren, enttäuscht und kam mir unwillkommen vor. Das hätte ich mir nie träumen lassen. Nach dem G. mir angedroht hat, mich am Sonntag aus seiner Wohnung zu schmeißen, bin ich am Freitag in ein Hotel umgezogen. Das war das einzige, was mir noch einen Funken Würde erhalten hat, nach der demütigenden letzten Zeit (G. läuft einfach in mein Zimmer rein, ich durfte die Küche nicht benutzen,...). Gestern bin ich dann in ein leerstehendes Appartement von einem der Zirkusleute eingezogen. Hier lebt man wie viele Ugander. Es gibt ein Plumsklo und eine Dusche ( beides in einem Raum in dem man sich gerade um die eigene Achse drehen kann) für 6 Appartements, Wäsche wird von Hand gewaschen (mit kaltem Wasser) und es gibt keine Küche (wer kochen will, tut das auf einem Feuer). Ich bin weiterhin auf der Suche nach einer WG.

Während ich so langsam ein Viertel nach dem anderen in dieser weitläufigen Stadt kennenlerne, bin ich ein Jahr älter geworden. Ich habe das außergewöhnlichste Geburtstagsständchen meines Lebens bekommen. Ein paar von den Zirkusleuten hatten eine Tanzshow in einem Club, am Schluss haben sie mich auf die Bühne gebracht. Da stand ich dann, habe den Kuchen angeschnitten und ein Happy Birthday Song vom Publikum bekommen.

Eigentlich als Freiwilliger hier, bin ich zu 100% für mich selbst verantwortlich. Soll heißen: es ist niemand da, der sich um mich kümmert. In einem zweiten Zirkusprojekt in Kampala hat sich eine willkommene Abwechslung aufgetan. Heute treffe ich mich mit meinen Zirkusleuten um über eine Show im Nationaltheater zu reden, die ich gerne mit ihnen organisieren und auf die Bühne bringen würde.

Dass könnte noch was werden.

Gestrandet in Kampala

Kaum bin ich in Kampala zurück, werde ich mit der ernüchternden Realität konfrontiert. Ich komme motiviert und aufgeregt im Hinblick auf die nächsten drei Monate an. Giacomo, der Projektleiter des Hiccup Circus Uganda, holt mich zuallererst auf den Boden der Tatsachen. Durch den Wahlkampf seien Räumlichkeiten geschlossen, dadurch kann das Training, für das ich verantwortlich bin, zur Zeit nicht stattfinden. Und die Showtruppe wartet sehnlichst auf neue Aufträge. Mir war nicht klar, dass die gleichaltrigen Mitstreiter dieser Gruppe einen Teil ihres Lebensunterhalts mit den Shows bestreiten. Auch Giacomo ist in finanziellen Schwierigkeiten und überlegt, seine Tätigkeit als Zahnarzt wieder aufzunehmen: in Ruanda.

Gestern hatte ich endlich mal wieder einen Ball in der Hand. Eine Stunde lang fühle ich mich in Zirkusclubzeiten zurückversetzt, erkläre die Kaskade, das Jongliermuster für drei Bälle und vergesse die schwierige Seite Kampalas. Diese Stunde ist das einzige was in Zukunft regelmäßig einmal die Woche in der französischen Schule stattfinden wird. Das ist ein Anfang, aber nicht der Grund warum ich hier bin. Noch in Deutschland, habe ich vier Tage Training die Woche mit Kids aus den Slums und Waisenkindern zugesagt bekommen. Dafür bin ich hier. Ich habe das Gefühl, dass ich dieser Stadt den Kampf ansagen muss.

Auf Safari

Coos und Jane, zwei Holländer, bieten mir an mich auf Safari mitzunehmen. Das ist die Gelegenheit, denke ich mir. So kommt es, dass ich am nächsten Tag in einem Safariwagen sitze. Wir fahren durch den nördlichen Teil des Queen Elizabeth Nationalpark, Savanne, Grasland und Kakteenbäume soweit das Auge reicht. Coos und Jane haben ein Fahrer und einen Guide organisiert, die bringen uns erstmal zu einer Gruppe von zehn Fahrzeugen. Zu sehen sind die Ohren einer Löwin. Ich finde das ziemlich ernüchternd, der Unterschied zu einem Zoo ist nicht groß. Der Fahrer ist regelrecht auf der Jagd nach Tieren, zum Beobachten bleibt nicht viel Zeit. Auf dem Boot geht es dann langsamer zu. Nur irgendwie ergreift mich das lange nicht so, wie die Elefanten im Wald. Auch wenn für mich die Art der Safari nicht gestimmt hat, die Tiere und die weite Landschaft haben mich sehr fasziniert.

Als die Sonne schon tief über dem Horizont steht, sehe ich eine Gruppe Elefanten. Ich bitte den Fahrer stehen zu bleiben und einfach mal den Motor aus zu machen. Die Elefanten marschieren vor uns gemächlich und würdevoll über die Piste. Einer dreht seien Kopf und schaut direkt zu uns rüber. Ein starker Moment.

Die Natur und ich

Vor ein paar Jahren wollte ich Meeresbiologe werden. Mit Fernglas in der Hand, Gummistiefeln und zwei Guides beobachte ich Vögel in den Kihingamisümpfen und weiß warum. Das Beobachten, die Ruhe, die Geräusche, einfach die Natur wirken sehr beruhigend auf mich ein. Ein riesiges Loch erkennt mein Guide sofort als Elefantenspur. Mein Puls geht hoch und nach einem dampfenden Elefantenhaufen hören wir Rüssel- und Planierraupengeräusche. Ich erspähe ein Ohr, ein Stück Haut. Es ist eine kleine Herde, die aus dem nahegelegenen Kibalenationalpark gekommen ist. Mein Körper schüttet Glückshormone ohne Ende aus.

Ein paar Tage später sitze ich am Nkuruba Vulkansee im Nirgendwo. Seit einer Stunde beobachte ich Affen, die eine Trapezshow für mich parat haben. Um hier herzukommen muss man ein Sammeltaxi nehmen, ein Kleinwagen in dem 9 Leute mit fahren. Der Fahrer muss sich seinen Sitz teilen, insgesamt sitzen wir zu viert vorne. Die Straße ist eine der vielen roten Erdpisten, die die Dörfer und entlegenen Gebiete mit den Hauptstraßen verbinden. Diese Fahrt ins Paradies hat sich gelohnt.

Im Ruwenzorigebirge komme ich auf eigene Faust nicht mehr weiter. Der Nationalpark kann nur mit Wanderguide und täglicher Parkgebühr betreten werden, ein Tag kostet so mehr wie ich sonst für eine knappe Woche brauche. Selbst eine kleine Tour außerhalb der Parkgrenzen gestaltet sich schwierig. Ich werde von einem Guide gestoppt, der für die Gemeinde arbeitet und mir erklärt: tourism is business. Sein Unverständnis für meine Situation ärgert mich, ich laufe zurück und wahllos in die nächste Bananenplantage. Kleine Fußwege führen die steilen Hügel hoch. Den Menschen steht ins Gesicht geschrieben, wie selten hier ein Muzungu vorbei kommt. Die Kinder, die hier auf den Plantagen mitarbeiten, begrüßen mich überschwänglich. Sie fragen: how are you? How is life? Erwachsene verhalten sich meist zurückhaltender. Was dann folgt ist oft: give me money!, in einem sehr fordernden Tonfall. Auf meinem Rückweg verfolgen mich ein paar Kinder mit Machete in der Hand, die nicht älter als 10 Jahre sein können. Sie wollen meinen Rucksack und fordern Geld. Ich versuche freundlich zu bleiben, mich mit ihnen zu unterhalten, möchte ihnen aber kein Geld geben. Mit der Forderung nach Geld umzugehen, fällt mir schwer. Ich bin sehr erleichtert als ich im schon Dunklen mein Hostel erreiche.

Mittendrin

Flughafen Kairo. An meinem Gate wird ein Flug nach Nairobi angezeigt, mein Flieger nach Entebbe ist nirgends zu finden. Der zuständige Beamte meint es sei “wahrscheinlich“ der gleiche Flieger. Schlussendlich kommt der Zuständige für Entebbe und erklärt mir, das Flugzeug mache einen Zwischenstopp in Nairobi. Als wir das erste mal landen habe ich ein schlechtes Gefühl, so wie wenn man im falschen Zug sitzt. Um dieses Gefühl loszuwerden frage ich ob wir wirklich in Nairobi sind. Wir sind in Entebbe. Nichts wie raus aus dem Flugzeug.

Ein Schwall Tropenluft empfängt mich in Uganda. Nach einer abenteuerlichen Taxifahrt um vier Uhr morgens nach Kampala und dem Flug bin ich erst mal voll am Ende. Das Hostel ist hier nicht von Backpackern, sondern von Freiwilligen, Schimpansenforschern und anderen interessanten Menschen bevölkert. Hier treffe ich Leo, mit der ich nach Fort Portal fahre. Der Bus macht unterwegs eine Pause, an einer Raststätte der afrikanischen Art. Kaum bin ich ausgestiegen, versucht mir eine ganze Horde gegrillte Bananen und Fleischspieße zu verkaufen. Ich bin bei weitem nicht der einzige der aus dem Bus aussteigt, aber offensichtlich die Attraktion. Sie fühlen meine Haut an und eine Frau streichelt mir über meinen Bauch (sie will damit sagen, dass ich abgemagertes Wesen was zu essen kaufen soll). Willkommen Muzungu. In Fort Portal wohne ich mit Leo und Karin für ein paar Tage in ihrem Appartement. Ich komme so langsam an, in diesem exotischen Land. Nach meiner Zeit im Großstadtdschungel in Ägypten bin ich sehr froh mich hier in einem kleinen Städchen erst mal orientieren zu können. Ich esse Samoa, Chapatis und Rolex (zwei fettige Fladen mit Rührei dazwischen, als Rolle) und bekomme Routine beim boda boda fahren. Das Klima finde ich immer noch sehr gewöhnungsbedürftig...

Alex, ich mag dich!

Meine Erfahrung von gestern hat mit Alexandria nicht viel zu tun. Nur dass Alex in Ägypten ist. Dass was mir gestern passiert ist, war das Überkochen von einem lange angesammelten, unterschwelligem Unwohlsein. Ich fühle mich in diesem Land unfrei, bin in Gedanken bei den Menschen die von der Straße verschwinden und im Gefängnis landen. Mein Vorhaben, in die Situation vor Ort einzutauchen und mich mit der politischen Lage auseinanderzusetzen, ist mir teilweise gelungen. Aus meinen Erfahrungen und Eindrücken, Berichten und Fakten aus Medien wie der ZEIT hat sich ein Puzzle zusammengesetzt. Vor diesem Puzzle grusel ich mich jetzt. Dieses Gruseln ist im Normalfall weit weg in meinem Unterbewusstsein. Das ich gestern einen Albtraum im Wachzustand hatte, macht mich nachdenklich. Vielleicht hat die Malariaprophylaxe mitgeholfen, die ich als Ugandavorbereitung vor ein paar Tagen genommen habe und die seitdem in meinem Körper zirkuliert. Seit der Einnahme habe ich Schlafprobleme.

So Alex, jetzt bist du an der Reihe. Ich mag dein Meeresrauschen, dein Kubaflair an der Uferstraße, deine Sonnenbrillenliebenden Bewohner, die sich auch mal fotografieren lassen. Zumindest die männlichen, mit deinen Frauen solltest du diesbezüglich mal reden. Und ich weiß zu schätzen, dass du mir mit deiner schmalen am Meer liegenden Figur, die Orientierung so einfach machst. Erlaube mir zu sagen, dass deine goldenen Jahre passé sind. Doch du besitzt die Schönheit einer Grande Dame. Ich bin glücklich dich kennen zu lernen.

In der Falle

Ich versuche gerade Abstand zu bekommen um meinen Blog schreiben zu können, aber mein Ärger ist noch nicht verflogen. Dass ist das Schlimme, man ärgert sich nach so etwas am meisten über sich selbst.

Meine Ankunft in Alexandria ist herzlich und mir gefällt die Stadt auf den ersten Blick. Ich kaufe ein pain au chocolat für umgerechnet 20 cent. Der Verkäufer frägt den Klassiker: where are you from? Ich entgegne: whatdoyouguess? Er zieht die Augenbraun hoch und nickt wissend. Ich bekomme noch einen Keks geschenkt, wohl um ein Gast aus einem Land willkommen zu heißen, von dem er noch nie gehört hat. Ich laufe auf der Uferpromenade, ziellos durch die Straßen, verschaffe mir eine erste Orientierung. Ahmed, der wahrscheinlich anders heißt, kreuzt meinen Weg. Er studiert hier Tourismus, auf italienisch und russisch. Mit mir will er sein Englisch trainieren. Während wir über dies und das reden, zeigt er mir Plätze an denen es manchmal Live Musik gibt. Ahmed möchte mir ägyptische Folklore mit dazugehöriger Tanzshow zeigen. Als wir drinnen sitzen frage ich was der Spaß kostet. 30€: dass ist fast mein Budget für zwei Tage. Ich versuche ihm klar zu machen, dass das nicht mein Level ist. Er entgegnet, ich müsse mir das einmal ansehen, dass sei ägyptische Kultur. Ich trinke ein Heineken, höre mir halbgelangweilten Gesang und lahme Musikbegleitung an und schau auf die nackte Haut von einer einfallslosen Bauchtänzerin. Ich hab mich selten so unwohl gefühlt und sage das auch. Es ist wie ein Albtraum, ich sehe Vermummte mit Maschinengewehr vor mir, die auf der Suche nach einem sündigenden Deutschen sind. Es kommt mir so pervers vor, die verschleierten Frauen auf der Straße und dann das hier. Sowas verqueres. Eine Angst dieser Art habe noch nie gehabt; ich habe das ganz dringende Gefühl hier schnell weg zu müssen, so wie wenn man sich auf der Suche nach einer Toilette schon fast in die Hose macht. Von meinen Bildern sage ich Ahmed nichts, nur dass ich mich vollkommen fehl am Platz fühle und sofort gehen möchte. Er versucht mich zu beruhigen und sagt, wir können jetzt nicht mehr gehen ohne zu zahlen, er gehe unsere Tickets bezahlen. Mein Geld und ihn werde ich nicht wiedersehen. Ein paar Minuten später verlasse ich den Saal und versuche einen Erlass zu erhandeln, da ich nur ein Bier konsumiert habe (Getränke und Essen ist im Preis inbegriffen). Da bricht das Kartenhaus in sich zusammen. Ahmed hat für mein Ticket nur 10€ gezahlt und ist mit dem Rest verschwunden.

Was lernen die eigentlich in der Tourismusschule? Touris verprellen und vergraulen ??

Sie müssen hier eine renommierte Schauspielschule haben. Im Schauspieltum steckt ein ägyptisches Talent denke ich mir nicht zum ersten mal. Wenn ich ehrlich bin, fühle mich nicht ganz wohl bei dem Gedanken, dass das hier an die falschen Leute kommt. Es wird Zeit, dass ich dieses Land verlasse.

Immer noch in Kairo

Eine Woche ist rum und ich bin immer noch hier. Ichh musste mich zwischenzeitlich zwingen hier zu bleiben, dieses Gefühl ist überwunden. Ich wollte mein Projekt, in dieser Stadt so etwas wie ein normales Leben zu führen, nicht für gescheitert erklären. Dafür muss man sich Zeit geben.

Couchsurfing 1

Ich bin so froh aus meinem Hotel rauszukommen. Das Hostel Bella Luna war wie ein Hotel, beherrscht von einer privaten Atmosphäre. Kein Ort um sich Abenteuergeschichten von anderen Backpackern anzuhören. So lande ich in Nasr City, ein kairoer Stadtviertel fern vom Zentrum. Die Wohnung ist unterstes Niveau. Die Küche sieht so aus als hätte sie jemand vor einem Jahrzehnt einfach stehen und liegen gelassen. Es schimmelt so ziemlich überall, es gibt keine Heizung. Mohammed und Abdullah schauen mich entschuldigend an.

Um ins Zentrum zu kommen nimmt man den Microbus. Von diesen Gefährten rasen hier hunderte durch die Stadt mit für mich nicht nachvollziehbaren Linien. Die Fahrer sprechen in der Regel kein Englisch, einen Fahrplan gibt es nicht.

Wir fahren bei Nacht Boot auf dem Nil, eine kalte aber schöne Angelegenheit. Tagsüber arbeiten die Beiden, wir sind also immer Nachts unterwegs. Sie bringen mir Backgammon bei, dass hier in jedem Cafe eifrig gespielt wird. Wenn bei uns jemand Schach im Cafe spielt, ist das schon speziell.

Ich versuche sie zum Essen einzuladen, will die Bootfahrt bezahlen, keine Chance. Meine kläglichen Versuche werden fast wie eine Beleidigung wahrgenommen. Soviel zur Gastfreundschaft, die auch in Ägypten sehr verwurzelt scheint.

Couchsurfing 2

Leider holt mich niemand von der Metro ab. Ohne ägyptische SIM Karte und ohne Internet gestaltet sich dann die Suche nach dem Haus bisschen schwierig. Ahmed hilft mir. Als wir endlich da sind, meint er, ich kann mich jederzeit melden falls ich Hilfe brauche. Ich besorge mir erstmal eine ägyptische Nummer.

Mit Crest hab ich zu Anfangs Schwierigkeiten. Mit seinem Hund auch. Er sagt mir an einem Abend drei mal, dass ich traurig aussehe und mal lachen soll. Das wirkt sich nicht so gut auf meine Psyche aus.

Neuer Tag, neues Glück. Ich kann mich langsam ganz gut mit ihm arrangieren. Old Cairo steht auf unserem Plan. Hier stehe ich zum ersten mal in einer Moschee. Die Stimmung ist angenehm, Mädchen sitzen auf dem Boden und machen Hausaufgaben. Dass ich mit meiner Kamera ein Foto mache, stört niemand. Dieser Ort erstaunt mich.

Der Tag heute ist genau so wie ich mir einen in Kairo gewünscht habe. So normal: Ausschlafen, zum Bäcker gehen, im Wohnzimmer lümmeln und Musik hören, Mails checken, im Restaurant gezeigt bekommen wie man den Pieteig kunstvoll durch die Luft wirbelt und mit Crest einen Bananenkuchen ohne Rezept backen. Den Blog schreiben.

Hoffnung unter der Käseglocke

Die jungen Leute wollen weg. Kein Student weit und breit, der nicht vom Ausland träumt. Da ist einer der möchte eine eigene Smartphonemarke in Deutschland aufbauen. Badawi sehnt sich nach Rom und Venedig, Moustafa weiß mehr über Estland wie ich, er will dort WLAN weiterentwickeln und ist schon dabei Estnisch zu lernen. Und viele die wollen einfach nur Reisen.

Staat und Gesellschaft fesseln eine ganze Generation, ein ganzes Land mit viel Potential. Die Ägypter strotzen vor Energie, nur kommt mir ihr Leben manchmal wie unter einer Käseglocke vor. Gedämpft, begrenzt, ausgebremst. Dass eine Kunstgalerie polizeilich geschlossen wird, wundert niemand. Dass Männer oft ihr halbes Leben damit verbringen Geld für die Hochzeit zu sparen, ist Tradition (der zukünftige Bräutigam sollte ein Haus besitzen und das nötige Geld für Brautschmuck und Hochzeit auf dem Konto haben). Nur Standesamt ist keine Option. Auf so eine Idee kommen nur die Deutschen, ein verrücktes Völckchen , dass zu wenig Kinder produziert. Dass ich nur einen Bruder habe, führt hier schon mal zu Kopfschütteln.

Daran hat die Revolution scheinbar nur gerüttelt. Träume und Hoffnung sind allgegenwärtig und manchmal sehr konkret.

Ich musste für mein Visum 25€ zahlen, dass war alles. Will man von hier nach Deutschland, muss man zur Botschaft und eine Deutschprüfung ablegen. Gefolgt von einem Diplomatiedschungel, aus dem nur ein paar wieder rauskommen. Aber die Hoffnung, die bleibt.

5 Stunden

Nach fünf Stunden kann man immernoch in einem Bus zwischen Agadir und Casablanca sitzen oder aus einem Flugzeug aussteigen. Der Unterschied ist eine Null in der Distanzangabe. Ein surreales Erlebnis.

Dank mangelnder Flugerfahrung habe ich nicht mit einem Essen gerechnet. Plötzlich werde ich mit der Frage konfrontiert: chicken or meat ? Ich habe grundsätzlich beschlossen auf dem afrikanischen Festland kein Vegetarier zu sein, um es den Leuten nicht zu kompliziert zu machen. Die Stewardess will ich fordern. Ich bestelle also vegetarisch. Dafür braucht es viel Dolmetscharbeit meiner Nebensitzer. Sie nimmt die Herrausforderung an und präsentiert mir mit stolzem Lächeln eine Rohkostzusammenstellung.

Visa, Gepäck, alles sehr einfach. Die Gesundheitsbehörde möchte noch wissen ob ich an Durchfall leide, vorsichtshalber sage ich nein. Zu guter letzt muss ich mich einer Horde wartender Taxifahrer stellen.

Mit meinem Magen geht es nochmal abwärts und ich verbringe Silvester im Schlaf.

Kairo ist verrückt. Eine Stadt am Nil, in die sich über 20 Millionen quetschen. Downtown besteht zur Hälfte aus Schuhgeschäften und süßigkeitengeilen Menschen. Mit einer Tüte der Patisserie El Abd hat man ein Statussymbol in der Hand. Vor dem Geschäft sind täglich Schlangen zu beobachten, mit denen man einen kleinen Konzertsall füllen könnte. Auch sonst ist beispielsweise ein Eis in der Hand guter Stil. Das Gute: gilt für alle, ob Bettler oder Anzugträger. Nur manche Studenten machen eine Ausnahme. Die machen sie hier öfter.

Casablancaausnahmezustand

Busfahren in diesem Land ist so eine Sache. Nicht das erste mal das ich Stunden auf einen Bus warte. Ich komme also erst in der Nacht in Casa an. Aus Rücksicht auf meinen Magen bin ich auf Brot-Reiswaffel-Wasser-Kur. Unkontrollierte Zuckungen und Schwindel machen mir Angst. Ich hab wahnsinnig Appetit und gleichzeitig einen Horror, wieder Magenkrämpfe zu bekommen. Ich mach mich in Casa also erst mal auf die Suche nach einer Suppe, dass erheitert viele, aber ich finde erstmal keine. Mein Akku läuft ab. Wenn ich eine Straße überquere gerate ich in Panik. Mir schwindelt, tausend Geräusche um mich rum, Menschen die ich doppelt sehe. Vor jeder Straße versuche ich mich zusammen zu reißen. Bis ich dann eine Suppe finde.

Es gibt Ecken in Casa, die könnten in Paris sein. Aber muss einen auch nicht wundern, ist nun mal gar nicht so lange her, dass die Franzosen hier waren. Die Kaffekultur hat mich überrascht. Und das man Buchläden und Mülleimer nicht suchen muss. Die Menschen geben sich hier sehr gebildet und französisch, mit Hut und Zeitung unter dem Arm. Oder unverschleiert.

In dieser Stadt kann man in Europa oder in Afrika sein.

Erwischt

Dieser Surfurlaub war nicht geplant. Es hat mich einfach gereizt mal auf einem Brett zu stehen. Ich bin also in Taghazout gelandet, einem Surferdorf im Süden Marokkos voller Deutscher. Ich hatte sehr das Verlangen nochmal ein paar Tage an einem Ort zu verbringen. Um nicht jeden Abend auf der Suche nach einer Übernachtungsmöglichkeit zu sein. Um mehr Zeit für mich und die Kollegen um mich rum zu haben. Um einfach da zu sein.

Mein Hostel war der perfekte Platz dafür. Eigentlich viel zu klein für mich: krabbeln auf der Treppe, hocken unter der Dusche und schlafen auf dem Dach (Ich hab die erste Nacht im Zwergenbett kein Auge zu getan) waren die Folge. Der Blick, das Meeresrauschen und das Frühstück waren sensationell und haben sich so richtig nach Urlaub angefühlt.

Ich war also surfen, habe es zumindest vesucht. Steht man eine Welle, ist das Ego gleich sehr glücklich. Wellenreiten ist nicht das wovon die Surfvideos erzählen. Nicht wenn man ein blutiger Anfänger ist. Aber Spaß kann man auch beim vom Brett fallen haben, man ist Stunden im Wasser, der Kopf wird frei.

Nur mein Körper der hat irgendwann gemeint, hey Junge entscheide dich mal, surfen oder marokkanisches Essen und entsprechende Hygieneverhältnisse. Was danach so kam, ist wohl offensichtlich genug.

Weihnachten, zumindest heißt es so

Die Tage vor gestern hatte ich Angst, wegen Weihnachten. Ich hab mich dauernd gefragt was ich da wohl mache, habe Heimweh bekommen und kam mir sehr verloren vor. Dann war der Tag da, ich war surfen, glücklich und in der Sonne. Es war kein Weihnachten, aber ein sehr schöner Tag. Abends haben wir auf der Hosteldachterasse im Kerzenschein gesessen, Barbecue gegessen und Bier getrunken und den Wellen beim Brechen zugehört.

Allen die das lesen wünsche ich noch gemütliche Weihnachtstage, ich denke an euch!

Erg Chebbi

Tag 1

Es gab niemand der mir geholfen hat meinen Traum zu erfüllen. Ich musste das also selbst in die Hand nehmen.

Die Sahara grüßen, das ist der Traum. In Marrakech bietet das jedes Hotel und Hostel an, durchorganisiert bis zum geht nicht mehr. Kamelritt, Essen, Übernachtung im Zelt: alles inklusive. Ich bin nicht hier um 3 Tage mit Touris auf Touritour zu gehen. Ein Auto mieten und mit anderen an den Rand der Wüste fahren, dass ist eine Idee, die mir gefällt. Ein Auto bedeutet Freiheit, man kann jeder Zeit anhalten, Fotos machen und entscheiden wo man langfährt. Ich suche also nach anderen Abenteuerlustigen, was schwieriger ist als gedacht. Es finden sich schließlich ein Brasilianer und ein Pakistani. Ich bin in Hochstimmung und organisiere ein Auto, informiere mich bei Leuten die aus dieser Gegend kommen, arbeite mich durch Versicherungsbedingungen durch,...

Der Brasilianer springt ab, dem Pakistani wird es zu zweit zu teuer.

Das Ganze: ein Scherbenhaufen. Wo der Wille ist, ist auch ein Weg. Das wird wie ein Mantra und ich habe schon jetzt das Gefühl, dass mich Afrika stark macht.

Tag 2

Als ich morgens in der Oase Fint (in der Nähe von Ouarzazate) aufwache, kann ich mein Glück kaum fassen.

Nachdem ich einen Bus von Marrakech nach Ouarzazate genommen hatte, stehe ich vor einer geschlossenen Jugendherberge. Zwei Männer in einem 4x4 Auto sammeln mich von der Straße auf. Rachid, der Mann am Steuer, bietet mir an in seiner Pension in einer nahegelegenen Oase zu übernachten. Warum ich ihm vertraue und einsteige? Bauchgefühl. Es ist schon dunkel, ich sehe nicht wo es lang geht.

Am nächsten Tag dann die Überraschung. Die Palmen, das Wasser, die Menschen, man fühlt die Kraft, die hier inmitten der Einöde gebündelt wird.

Trampen auf marokkanisch. Mein erstes Fahrzeug: ein Mofa. Ich denke erst das ist ein Scherz, doch die Fahrerin gibt mir zu verstehen, dass ich durchaus mit einem 20 kg Rucksack mitfahren kann. Natürlich ohne Helm. Die Leute an denen wir vorbeifahren winken uns zu. Die Frauen kommen mir hier selbstbewusster vor, wie im Norden von Marokko. Im nächsten Auto sitzt dann Ibrahim, 23 Jahre, Familienvater. Er zeigt mir stolz die Palmengärten in Skoura und lädt mich zum Essen zu sich nach Hause ein. Meine Reise wird so schon nach den ersten Kilometern entschleunigt. Seine ganze Großfamilie wohnt in dem Haus, die meisten können kein Englisch oder Französisch, aber mein Besuch scheint sie sehr zu erheitern.

Mein Tipp aus der Oase: besuche die “Gorges du Dades“ (eine Schlucht im Atlas). So lande ich in einem Kleinbus, mit 16 Plätzen, in dem mit mir 32 andere mitfahren. Der Schulbus war manchmal schon echt voll. Aber kein Vergleich zu dem hier.

Tag 3

Ich fahre mit einem missmutigen Katalone bis zur Sahara. Für eine Strecke die doppelt so lang ist wie die gestrige, brauchen wir nur 3 Stunden. Europäische Verhältnisse. Jetzt, da ich überhaupt nicht mehr damit gerechnet habe, sitzt ich doch noch in einem Mietwagen und beorder auch zweimal einen Fotostop. Die Straße ist gerade, kaum Autos, ab und zu ein Dorf und eine leere Landschaft. Ich komme mir vor wie auf einem amerikanischen Highway. Das hier ist Freiheit. Und dann tauchen die Dünen am Horizont auf.

Ich stehe im Sand, mit Tränen in den Augen.

Tag 4

Im Schritttempo schaukel ich durch die Landschaft. Es leuchtet sofort ein, dass man Kamele auch Wüstenschiffe nennt. Um mich rum nur Sand und ich wie auf einem Auskuck.

Abends habe ich wohlbekannte Schmerzen. Schmerzen eines Snowboardanfängers (sitzen kaum mehr möglich).

Tag 5

Ich sitze in einem Cafe in Ouarzazate und schreibe Briefe, in die ich ein bisschen Saharasand streue.

Mein Dorf

Hier bin ich also, ein Woche später wieder im geschäftigen Marrakech und plane meine nächsten Abenteuer. Die Zeit in “meinem Dorf“ erscheint mir fast wie ein Traum. Etwas sehr schönes, das schon wieder weit weg ist.

Was hab ich also getrieben? Ihr fragt euch bestimmt, warum schreibt der nicht mehr. Ich hab es sehr genossen einfach dort zu sein, mal ganz davon abgesehen, dass ich dort weder Internet noch WLAN hatte. Wenn ich euch schreibe, dann bin ich auch in Gedanken bei euch, und das macht oft Heimweh. Aber in Boulaouane, in the middle of nowhere, da war ich irgendwie Zuhause. Ich hab mit 70jährigen Opas Olivenöl gepresst, auf einem Wochenmarkt Frühstück gegessen, bin in eine Grundschule gegangen und war wandern. Ich hab marokkanisch kochen gelernt und einmal für den kulinarischen Austausch Knödel gemacht (mit altem Fladenbrot, davon gibt es hier viel da hier nur Brot gegessen wird, dass ein paar Stunden alt ist). Ich war Gast im ganzen Dorf, und der einzige Ausländer weit und breit. Wenn man niemand in seiner eigenen Hautfarbe sieht, vergisst man manchmal kurz, das man hier eigentlich fremd ist. Tagelang keine Touris gesehen und hab mich auch selbst nie so gefühlt. Niemand hat mich nach Geld gefragt, niemand wollte mir Hasch andrehn. Wenn man einmal in einem Berberdorf am Fuß des Atlas war, weiß man was Gastfreundschaft bedeutet.

Ich habe gedacht hier meine ersten Workaway Erfahrungen zu sammeln, aber da zur Zeit nicht viele den Mum haben nach Marokko zu kommen, gab es keine Gäste und dadurch auch keine Arbeit für mich.

Ich muss mich also weiter auf die Suche machen...(Workaway bedeutet, 4-5 Stunden zu arbeiten und dafür Kost und Logis zu bekommen.)

Marrakesch

Die Landschaft zieht am Fenster vorbei. Reisen kann so meditativ sein. Ich muss an den Marokkaner denken, der mich in Frankreich ein Stück mitgenommen hat. Er hat verstanden das ich die Landschaft brauche, die am Fenster vorbeizieht. Das ich Zeit brauche.

Jetzt bin ich in Marrakesch. Alles ist inzwischen exotisch geworden, die Menschen waren es von Anfang an, jetzt ist auch die Landschaft anders wie alles was ich jemals zuvor gesehen habe. Situationen, Landschaften und Häuser kann man beschreiben, aber bei Gerüchen und Geräuschen muss ich passen. So aufregend, etwas zu riechen, das man so noch nie unter die Nase bekommen hat.

Es macht gute Laune und es ist anstrengend. Hier ist man so fremd. Man ist automatisch die Schublade reicher Europäer, auch als Backpacker. Es ist traurig das Geld so im Vordergrund steht, es gibt vielen Begegnungen einen bitteren Beigeschmack. Im Hostel ist die Stimmung eine ganz andere. Hier sind viele Backpacker, es werden Pläne geschmiedet und das Interesse untereinander ist groß. Eine Atmosphäre wie in einem Abenteuercamp.

Fremd

3 Tage, 2 Geldwechsel, 1 großes, buntes Durcheinander (Tanger) später bin ich in Larache. Ein kleiner Fischerort, ein unbedeutender Ort im Nirgendwo. Hier fällt es leichter ein Teil von dem zu werden, was einen umgibt.

Tanger ist eine Stadt in der alles in allem übergeht. Hier wird Spanisch gesprochen, Französisch, Arabisch,.. Es gibt Werbung auf französisch- manch einer versteht sie nicht, Berber die aus Protest kein Arabisch lernen: man versteht sich hier manchmal untereinander kaum. Gewöhnungsbedürftig. Es ist das was man einen “melting pot“ nennen würde. Ein exotischer Fleck auf dieser Erde.

Man scheut sich nicht, alles zu vermischen. Taschentücher sind bevorzugt Tempos, es gibt Milkaschokolade, daneben traditionelle Kleidung, alles in einem Geschäft.

Hallo, willkommen in Marokko. Du bist mein Freund. Hast du Hunger ? Haschisch ? Ich mach dir einen guten Preis! Man muss wissen was man will, manchmal rechts und links dicht machen und mitten durch. Blank werden ist einfach. Zielstrebigkeit ist eine Disziplin um die man an einem touristischen Ort nicht drumherum kommt.

Ein neuer Kontinent

Ich bin richtig aufgeregt, schon während der ganzen Busfahrt. Bevor ich das vergesse zu sagen: Bus fahren hat einen ganz anderen Stellenwert in Spanien, wie bei uns. In jeder größeren Stadt gibt es einen Busbahnhof im Riesenformat mit über 20 Steigen nur für Fernstrecken. Diesen “estacion de autobuses“ sieht man an, das sie alle zur gleichen Zeit und leider zur falschen gebaut wurden. Es sind Betonbunker.

Ich habe also schon die ganze Zeit ein vor Aufregung grummelnden Magen. Es tut gut, als das Schiff endlich ablegt. Nichts los hier, ich bin alleine an Deck, sehe Afrika im Dunst und drei Delfine.

Hallo Afrika, adios Europa...

Wie ich dann doch noch in den Süden gekommen bin

Ich gebe den Spaniern und mir noch eine Chance. Einen halben Tag stehe ich an einer optimalen Raststätte Richtung Valencia. Aber die wollen nicht. Viele schauen nett oder winken mir, aber mitnehmen tut mich niemand. Ich kaufe mir also ein Busticket, für 12 Stunden Richtung Süden.

In Granda begegne ich lauter verkarterten Leuten. Drei Jungs auf einer Mauer mit bester Aussicht lassen mich an ihrem Bierfrückstück teilhaben (es war schon später Mittag). Einer erklärt mir, dass er hier geboren ist, hier studiert und dass es in Spanien keine schönere Stadt gibt. Außerhalb von Spanien war er noch nie. Keine Reiselust ? No. Wieso denn, ist doch schön hier!

Schön ist es.

Irrweg

Meine erste Fahrerin: eine fröhliche, gutgelaunte Afro-Sch'ti. Der Vater aus Kameroun, die Mutter aus Lille. Julie ist ein Projektmensch, wir tauschen unsere Gedanken während der Fahrt nach Perpigan aus und ich bedauere es, dass wir so schnell da sind.

Barcelona ist von einem Irrgarten umgeben: einem Autobahnchaos das für Tramper ein fast unüberwindbares Hindernis darstellt.

Hier für alle Tramper eine Dokumentation meines Irrwegs, um nicht in das selbe Unglück zu kommen. Ich werde zunächst an einer Mautstation rausgelassen. Ein Angestellter macht mir deutlich das es verboten ist hier zu stehen und erklärt mir mit brüchigem Englisch das in 500m eine Raststätte kommt. Ich schlage mich also durch das Unterholz, auf der anderen Seite der Leitplanke heizen die Autos vorbei. Nachdem zwei Zäune, ein Wassergraben und mindestens ein Kilometer hinter mir liegen, lande ich auf der besagten Raststätte. Pech nur, das von hier alle ins Zentrum fahren, ich aber durch die Stadt durch und nach Süden muss. Nach einiger Zeit vergeblich versuchten trampens erklärt man mir, das ich auf die andere Seite der Autobahn muss, um wieder ein Stück zurück zu fahren und die Stadt auf der Straße Richtung Valencia umfahren soll. Klingt einleuchtend. Es hält allerdings kein Auto, nach genau zwei Stunden Wechsel ich wieder die Seite und lass mich in die Stadt mitnehmen. Mit einem Zug versuche ich mich aus Barcelona zu retten. Ich bin so erledigt, dass ich es schaffe den Zug an mir vorbeifahren zu lassen, obwohl ich schon Seit geraumer Zeit am richtigen Bahnsteig stehe. Nächster Versuch. In Tarragona hilft man mir in einem Nobelhotel ein Hostel zu finden.

Jetzt sitzt ich hier.

Erster Tag/ Eine Bilanz

Die Lkw Fahrer an der blauen Lagune (Araltankstelle bei Ergenzingen) haben kein Interesse an mir gezeigt, die Autobahnauffahrt war sensationell ungünstig und so hat mich die liebe Mama letztendlich bis zur nächsten Raststätte gefahren... 2 Autos und einen Lkw später stehe ich im Elsass, auf einem Parkplatz mit schlafenden Lastwagenfahrern. Ich glaube ich hab noch nie so gefroren. Süden? Fehlanzeige! Nach ziemlich genau einer Stunde werde ich erlöst. Nach diesem Kaltstart kommt die Fahrt doch noch in Schwung. Am Steuer ein mehr oder weniger deutsch sprechender Elektromechaniker, Gespräche über die Maut und S21, ein Nickerchen und schon bin ich in Lyon. Nur erstmal am Flughafen, von dort in die Stadt ist es noch ein kleiner Roadmovie. Gut das sich gleich drei Bahnangestellte darum gekümmert haben mir um kurz vor Mitternacht noch ein Hostel zu besorgen: Oben auf einem Hügel, also ab in die nächste Metro ! Bilanz: erschöpft aber stolz.